今日は前屈です。前屈というより、よく「身体が硬い」と聞きますが、じゃあどこが硬いの?という話をしたいと思います。

1.解説編

身体の硬さを作るものは?

生まれつき身体が硬いとそういうものと思いがちですが、骨格(骨だけを考えると)的には多少の差はあるものの関節がどれくらい動くかはある程度同じなんですよね。

何によって差が出るかは、筋肉、靭帯、組織(かなりおおまか)、です。組織は話に出し始めるとややこしいので筋肉と靭帯に絞るということにします。単純に考えたら筋肉が原因の様なのですが、靭帯の方も結構制限をかけていたりします。

特に、前屈。

参考文献:(新)動きの解剖学

ハムストリングス(太もも裏筋肉)が硬いなど、足の裏側の突っ張りがきになるところです。ですが、そこだけでもありません。

原因は・・・足が伸びていないのか?臀部が伸びていないのか?腰部が伸びていないのか?体幹が伸びていないのか?肩が動いていないのか?など。複数あるんです。この中でも、臀部が伸びていない状態のお客様は多いです。

(因みに、前屈時に痛みが起こる場合は、どの部分が動いていないか、が原因追求にとても役立ちます)

足裏が突っ張って、と話されている方でも、動きを見ると臀部が伸びていない。なかなか緩まない、とその方は話されていましたが、要は骨盤にある靭帯が硬いからいくら筋肉を緩めていても緩まない状態でした。

とは言っても、靭帯緩める、って!?という感じになってしまうかと思うので、靭帯も硬いかもしれないと頭に入れておくだけでも十分です!意識が向くのは大事ですから。

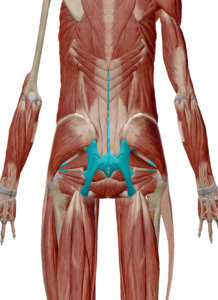

前屈の可動域を広げる骨盤の靭帯

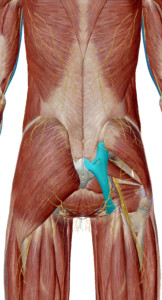

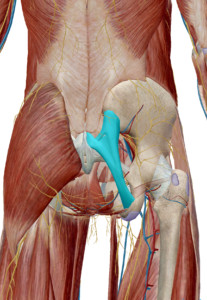

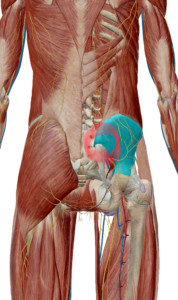

骨盤の靭帯の中でも今回挙げるのはここです。

後仙腸靭帯・仙結節靭帯この二つ。腸骨と仙骨尾骨外側を繋ぐ靭帯です。

仙骨の横あたりを触れてもらうといいですかね。この上に臀筋があるので実際は筋肉越しに触れることになります。

傾向として、座る姿勢を長時間している人が硬くなっている印象です。(科学的データというのではなく、あくまで私のお客様を見た中での統計になりますので全ての方に当てはまるわけではないことはご了承下さい)

ここが伸びてこないと、そもそも臀部も緩まない。(すぐ戻る)足の骨大腿骨が骨盤にはまりすぎて股関節なかなか緩まない。なので、ハムスト(太もも裏)や四頭筋(太もも表)大腰筋緩みにくい、反り腰治らない、といった影響が起きまくってくるわけです。

逆にここから緩めると、あら!臀部すでに緩んでるじゃない。大腰筋緩んでるなー。ハムストも四頭筋も緩みやすいじゃないの。といったことも起きてきます。不思議ですね。

元々、硬くてそもそも生まれてこのかた床に手ついたことないな、という方は組織そのものが硬いので、理想の可動域にいくまでには時間がかかるとは思います。ですので、ストレッチを無理に頑張り続けるだけよりは、筋肉以外の組織、靭帯などを緩めることも頭に入れておくと良いです。

頑張ってストレッチをしても可動域が広がらない訳が実は靭帯の硬さ、かもしれないですから。

さて。セルフメンテナンスの方法に移っていきます。

2.セルフメンテナンス

セルフメンテナンスの前に

セルフメンテナンスなのではじめは「ちょっと変わったかな?」くらいの変化だと思います。(やる前から?(゚Д゚≡゚Д゚))

と、言いますのも。筋肉がどうなっていて、今どんな硬さで、これをしたらこうなる・・・という確かなイメージがあればするっといくことはありますが、そこまでのからだのベテランであればこのブログは読んでいないと思います。

はじめはこんな感じ?程度で十分です。繰り返し行なってもらい、且つ積極的に動くようにして硬くしない様にすることで徐々に緩みが増していきますから。

あ、ただこれだけは!全身の筋肉は筋膜によって繋がっています。なので、一箇所を緩めても他の場所で引っ張られていたら変化は起きにくい。もしくは逆に違和感になることもあります。こういった身体の知識があるのとないのとでは変化度合いも対応の仕方も変わってくるので大事です。

ま、とは言っても手っ取り早く緩めたい方は専門家へ!やはり緩めてもらう方が断然早いですから(´-ω-`)私も自分で自分をやるよりやってもらう方が断然いい笑

方法解説

では早速。

○緩める靭帯

後仙腸靭帯/仙結節靭帯(後仙腸靭帯の中でも下部)

○緩めるポイントの場所

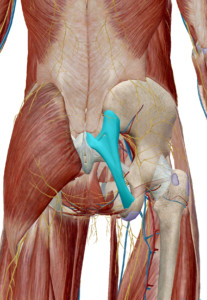

●後上腸骨棘(PSIS)

●仙骨

○やり方

緩めるポイントの場所を押圧しながら、靭帯を動かす(伸ばす)

手順

①後仙腸靭帯がついている後上腸骨棘(PSIS)を探す、押圧する

赤ラインは背骨、左手が触れている箇所は仙骨。ここから2−3指分外に移動し、右手が触れている箇所が後上腸骨棘。前かがみになると、仙骨が出っ張っている部分に触れられるので、そこに左手を合わせるとやり易いかと。後上腸骨棘は、腸骨の上方のカーブの終着地点なんですね。

②先ほどの右手部分を押しながら、

足を動かしたり、

前かがみになったりして、靭帯を伸び縮みさせる。

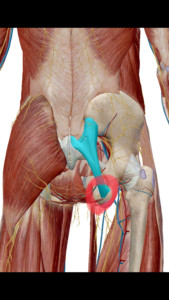

③次に、仙結節靭帯がついている仙骨に触れる。

片足を上げると、丁度お尻の出っ張っぱている触り易い骨に触れられる場所。仙結節靭帯はその位置から少し、1−2指くらい?上に手を移動させると触れ易い。骨の出っ張りから少し上に指をズラすと窪んでいる位置に手が触れる。

④ここを押圧したまま、足を回して動かしたり、前かがみになったりして靭帯を伸び縮みさせる。動画じゃないのでわかりにくくてすいません!!!( ;´Д`)

ケアのポイントは、押圧しながら伸び縮みさせる、ことなのです。なぜかというと、ただ伸び縮みさせるより、硬くなった部分を軽く圧迫させながら伸び縮みさせることで硬い場所が緩み始めるからです。ただ動かしたりストレッチするだけでは、実は硬い部分は伸びてなくて、すでに伸びる部分が伸びているだけなんですよね。悲しいことに( ´Д`)

このケアは、前屈の可動域範囲を広げたいだけじゃなく、座り続けた時にもやりたいケアですね(●´ー`●)

なんたって、長時間仕事を頑張り座り続けたあかつきには、臀部の筋肉靭帯はカチコチになりますから。人のからだは本当に動くために設計されてますよね。現代の生活と人体構造が合っていないよなー、とつくづく思います。からだを緩めて、快適にして、さらに集中してバリバリ仕事頑張って下さい!

私も!笑

fumi

お知らせ

トレーニングをしているのにからだが思うように変わらない・・筋肉や深部靭帯の硬さが原因かもしれません。ぜひからだの専門家にお任せください。

からだの違和感・重だるさ・快適なお身体をキープする定期的なメンテナンスもお任せください。

お問い合わせは整体院華羽まで。