1.肩は腰と繋がっている

腰なのに肩?そう思われるかもしれません。ですが、腰を全く触っていないにも関わらず、肩関節周辺の筋肉を緩ませるだけで腰の張り、硬さが不思議なほど取れることはよくあります。

例えその場所が痛くても、硬くても、その原因を作っているのはそもそもその筋肉ではない、ことはよく起こります。むしろ、それが全て、と言っても過言ではないかもしれません。

そう思いませんか?座り続けていても、立ち続けていても、腰の動きが必要な場面はあるでしょうか?重いものを持つ時に力が入るかもしれませんが。

なのになぜこんなにも痛くなってくるのか・・・不思議だと思いませんか?確かに、「同じ姿勢」で動いていないから、ということも要因として大いにあります。

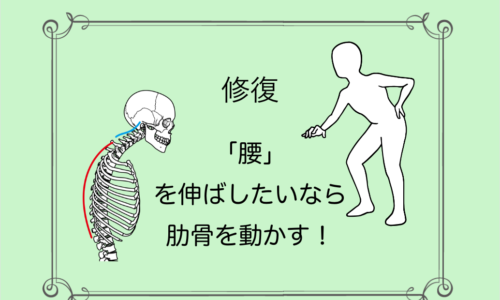

腹直筋、腹斜筋などにより体幹を支えきれていないと上半身が潰れてしまい、腰椎にかかる負担はかなり大きい。そうなると腰も辛くなってきます。

痛みや違和感の原因が単純に腰にかかる負荷なのであれば、腰椎付近の筋肉を動かすことで負荷は取れていくはず。。。

立ち上がるだけでも、しゃがんだり腰を軽く動かしたりすることを30分に一度くらいやるだけでも多少なりとも変化が見られるのではないでしょうか。

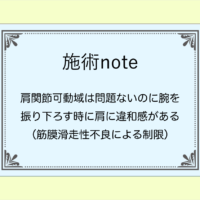

しかしながら、動きをこまめに入れても痛みや違和感が取れない・・のであればやはりその硬さは他の場所の筋肉が原因で筋膜によって引っ張られている可能性が高いです。

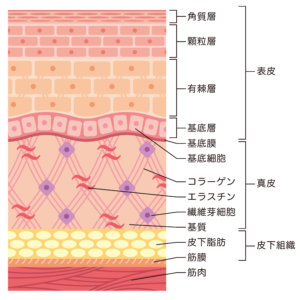

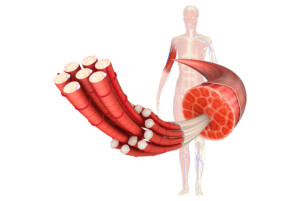

筋膜はここに存在します。一番下が筋肉、その上が筋膜、です。

筋膜と言っても一枚の層になっているわけではなく、筋肉を作り上げる筋の束一つ一つにも覆われていて、且つ筋肉全体をも覆う膜です。

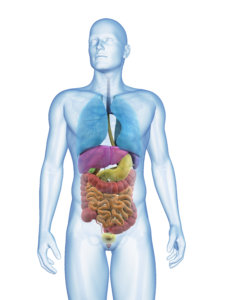

筋膜は筋肉を覆いますので筋肉があるところに勿論あり、筋肉だけでなく内臓の表面も覆います。

こうやってあらゆる組織が存在するおかげで、筋肉や内臓はその場所に留まることができ、課せられた働きを担うことができる、というわけです。リアル画像はちょっとグロテスクかと思うので載せないでおきます(●´ω`●)ゞ

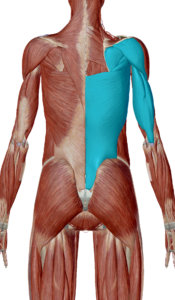

そんな筋膜によって、腰はあらゆる場所の影響を受けるんですね。その一つが、肩です。肩といっても筋肉は数多くあるので、今回も特定した部分をあげます。肩と腰の繋がりを緩めて腰をスッキリさせていってください。

2.腰に影響を与える肩の筋肉

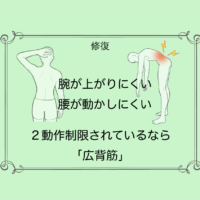

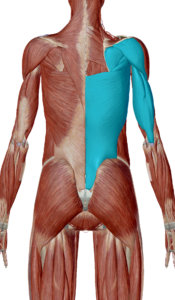

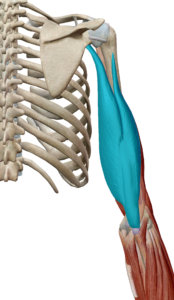

数ある中から今回は腕・肩背面から腰にかけての筋肉。

場合によっては、骨盤・大腿骨頭部の筋肉まで繋がりが出ている場合もありますので一応画像載せておきます。大臀筋の下の筋肉達です。これら臀部の筋肉が硬くなると坐骨神経痛を生じる可能性が高くなります。

腕・肩背面の筋肉は、三角筋・三頭筋・棘下筋・小円筋、画像に写ってはいないですが肩甲下筋、それと肩から腰にかけての筋肉広背筋です。(大円筋も青くなってますが大円筋は置いておきます)

これらの筋肉がなぜ使われるのか・・・筋肉というのは拮抗するんです。

力こぶを作る二頭筋が使われているのなら、二頭筋がよく使えるように拮抗する三頭筋は一定の緊張を保ちその状態を維持する為に働きます。

肩甲骨についている棘下筋・小円筋・肩甲下筋も腕を使う為に肩関節を固定して安定させてくれています。その為、パソコンなどの手の作業による仕事がある場合はかなり酷使されることになります。

パソコン操作時に腕の負担を軽くするにはこちらの記事をご覧ください。

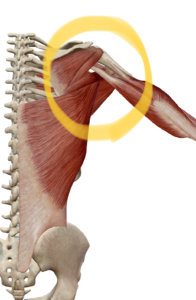

硬くなる場所は、特にここです!筋肉同士が集まり重なりあっている部分です。見えますでしょうか?結構複雑に入り組んでるんですよね。

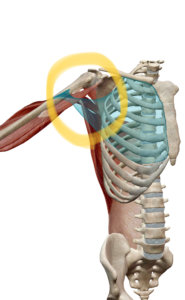

前から見るとこんな感じです。これらの筋肉は、肩甲骨と肋骨を大胸筋とサンドイッチしてるんですね。表にある半透明の水色の筋肉が大胸筋です。

下から見るとこんな感じです。ちょっとわかりにくいですが。要は、脇で掴める筋肉の束は前と後ろと二箇所ある、ということを伝えたいんです。

その二箇所の内、脇後ろ側の掴める筋肉の束が硬くなりやすく、腰を引っ張る要因の場所なので、ここを緩めていきたいです。

どこの筋肉を、と特定しすぎると触れたときにわかりにくいので、この辺りの筋肉、とイメージして頂けると良いかと思います。

3.緩める方法

・緩める

基本は、緩めたい箇所の筋肉を軽く圧迫しながら動かす、です。そうすることで、単に動かして伸ばすだけより、硬い部分をピンポイントで動かしやすくしてくれるのと、筋膜と筋肉がくっ付いている状態を緩めやすくしてくれます。

⑴小円筋・棘下筋を緩めながら体側を動かす

①脇の後ろ側をつまみます。動画の様に反対側の手でガバッと掴んでください。

②掴んで圧迫をかけたまま、腕をあげ、からだを腕と反対側に横に倒します。数回、ゆっくりと、肩甲骨→体側、の順に伸ばして動かしてください。

先ほどの筋肉を伸び縮みさせることが目的です。肩甲骨を動かしながら、体側を動かすことで腰まで走る広背筋を全体的に動かすことができ、肩と腰の繋がりを緩ませることができます。

③根元を動かしたら、圧迫部位を動かします。動画の様に、肩甲骨と肋の間に指を当て、圧迫をかけたまま同じ様にからだを倒します。

※肩甲骨と肋骨の間→胸に手を当てて、そのまま肩甲骨に手をスライドさせていってぶつかる場所が肩甲骨と肋骨の間を指しています。指は入れなくて良いので、ぶつかる部分を軽く押して圧迫かけて下さい。

⑵前鋸筋を緩めながら体側を動かす

③は、前鋸筋を動かしています。こちらの方法も併せてやってみてください。そもそもこの当てる場所がわからない・・・という場合は先にこちらの記事をご覧ください。

⑶前鋸筋を緩ませる動画

こちらの動画の方がわかりやすいかもしれません。ペラペラ喋っておりますので(●´ー`●)

⑷三頭筋を動かす

すみません・・マスク取り忘れました笑

①三頭筋を反対の腕で掴む

②掴んだまま、肘を曲げ伸ばしする

③掴む部分をずらして硬い部分を探して動かしていく

三頭筋はこちらです。

・動かす

⑴肩甲骨後ろから三頭筋まで動かす

①肘を曲げてから腕をあげて、反対側の手で掴む

体側と腕が一直線になる様にあげて下さい。腕が頭の後ろにいく様に引っ掛けて下さい。

②掴んだまま、からだを横に倒し、頭の重さを使って肩甲骨・三頭筋・体側を一緒に動かす

⑵腕が上がらない方はこちら

肘を曲げたまま、腕を後ろに動かす。

痛みが強ければやめて頂いた方が良いですが、痛みがなく動かないだけでしたら繰り返し動かしてじわじわ可動域を広げて下さい。

⑶タオルを使って肩甲骨を動かす

肩幅より少し広めにタオルを両手で掴みます。

①後ろに回し肘を曲げ伸ばしする

②両手を上げたまま左右にからだを倒す

③両手を上げたまま後ろに動かす

④片手を下げてタオルを縦にして下に動かす

難しい場合はタオルの長さを長めにして持って動かして下さい。セラバンドなど伸び縮みするものを利用しても良いですね。

※とても硬い場合、痛みが生じる場合は無理に動かさないで下さい。ゆっくりじわじわ動かして下さい。

・日頃気をつけたいこと

まずもって、同じ姿勢のままでいること、をやめて下さい。同じ姿勢=筋肉が動いていない、状況ですので、筋肉は伸び縮みされなければされないほど硬くなります。血流も滞りますので。ですので、動かして下さい。私も、これを書きながら動かしていますが、いいです、肩スッキリしますよ♪

肩と腰の繋がりを緩めるならこの動きもいいですね。腕をあげながらからだを左右に倒す。これなら合間合間にできますかね。ポイントは、しっかり腕を上に伸ばし肩甲骨を引っ張り上げることです。

あとは先ほどにもありましたこの動き。腕を上にあげることで肩甲骨を動かすことができます。下の筋肉が全て動かすことができます。

ポイントは動きと同じで、腕とからだが縦に一直線になる様に腕を持ち上げられるまで肩の可動域を広げてみて下さい。毎日繰り返して頂き、じわじわ動かし伸びる筋肉量を増やしてみて下さい。

この写真の様に、腕を壁に引っ掛けて体重を少しかけて肩甲骨を動かすのも良いです。

思わずカメラ目線ですが笑、反対の手で腕を後ろに動かすことが難しければ、この様に腕を上げたまま壁に引っ掛けるのも良いです。

普段、あまり動かないな、と思われるのであれば出来れば、30分に一回くらいは動いて下さい。私は元々多動なので、全く動かないというのは苦痛なんです。

なので終始動いていますが、それもあってパソコン操作をしていてもガチガチになる前に動きが入ります。併せて、歩く時に肩を動かして歩幅を広げて歩く、走る、こともしながら全身を動かして柔軟性を維持しています。

痛みが起きたら辛いですが、それはからだのサインでもあります。辛いばかりではなく、からだに併せた毎日を、併せた暮らしを気付くタイミングなのかもしれません。

私も10代の頃から自分のからだはどうやったら良くなるのか、丈夫になるのか、快適でい続けてくれるのか、と考えていました。

しかし。途中で、周りと同じ様に、と考えていることに気づきました。そこから、自分のからだは自分だけのものでそれぞれ違う。

自分が一番理解しないで誰がわかってくれるものか、と思いました。そこから自分だけの快適さを知るためにからだのことを知り続け今、やっと快適な日々を過ごすことが出来はじめたかな、と思います。

痛みを悪者にしないで下さいね。もしかしたら、無理してるよ、というサインかもしれないのですから。自分のからだに併せて、その上で最大限に、やりたい生きたい毎日をお過ごし下さい。

fumi

お知らせ

取りきれない痛みはぜひ専門家にお任せください。

からだの違和感・重だるさ・快適なお身体をキープする定期的なメンテナンスもお任せください。

お問い合わせは整体院華羽まで。