こんにちは😊

今回は、腸脛靭帯炎について書いていきます🙋♀️

ランニングをされている方は馴染みのある炎症ではないでしょうか🏃♂️繰り返している方は、炎症緩和の対処だけでなく、再び負担がかからないように対策をプラスすることをお勧めします。

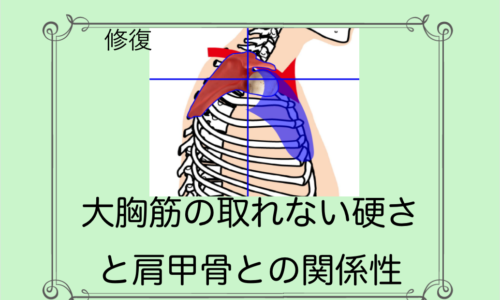

1.腸脛靭帯炎

腸脛靭帯炎はランニングによって起こりやすいためランナー膝とも呼ばれていますが、ランニングだけに起こるとは限りません。膝の屈伸時に起こる炎症なので足を使うものなら起こる可能性があり、膝屈伸が多い自転車やバレエなどでも起こります。

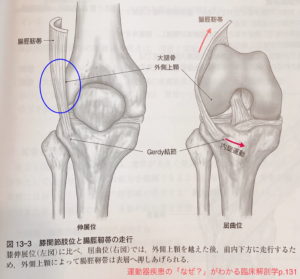

原因は、膝の屈伸を繰り返したことにより腸脛靭帯と大腿骨外側上顆(大腿骨外側膝関節のすぐ上)が摩擦を起こし、炎症(骨膜炎)が起こった為です。

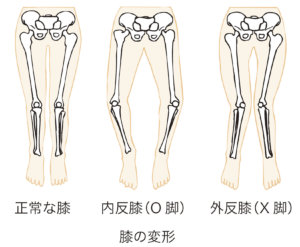

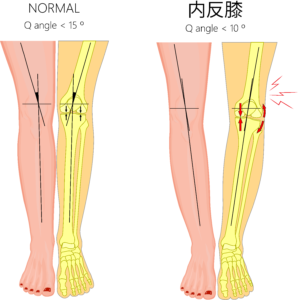

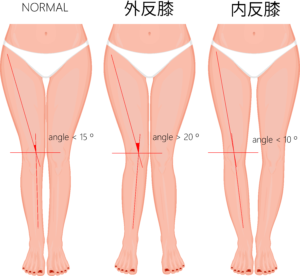

発症の多くは、使い過ぎにより発症が多いですが、単純な使い過ぎずだけでなく、柔軟性不足状態での膝屈伸の繰り返しや下肢のアライメント不良(内反膝⇨O脚)などによっても使い過ぎなくとも摩擦を起こしてしまい炎症に至ります。

内反膝、ということは下腿(膝から下)の内旋が増加していますので内転筋群の弱化や下腹部の弱化、股関節周囲筋肉の弱化によっても引き起こされている、ということですね。これは後ほど書いていきます。

2.他症状との区別

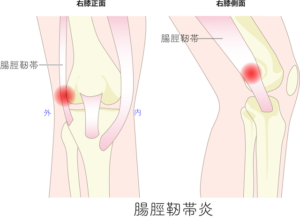

膝の痛みですので、他靭帯関連の症状とも混合されやすいです。明らかなのは、腸脛靭帯の炎症ですので腸脛靭帯を圧迫することにより痛みが増幅されること、腸脛靭帯の伸縮による痛みなので運動時に痛み起こります。

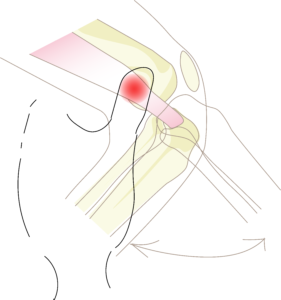

下記の画像のように、膝を90度曲げた位置で、膝に近い位置で腸脛靭帯を少し圧迫しながら膝を曲げ伸ばしした際に痛みが生じれば腸脛靭帯に炎症が起きていると言えます(grasping test)

【引用:運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学p.131】

3.対処

対処には、痛い部分“だけ”に着目していてもよくなりません。その箇所をぶつけたりして直接外傷を受けたわけではありませんから、周囲の筋肉の緊張亢進や下肢アライメント不良により負荷がかかった結果起こった炎症ですので腸脛靭帯と関わりのある箇所の修正を行う必要があります。

①炎症直後

痛みを感じたら、まずは炎症を鎮めることをまずは優先させてください。アイシングと、負荷をかけないように膝の屈伸をなるべく避け、競技や練習も中断してくだい。炎症が鎮まり、圧迫をかけずに膝を屈伸させて痛みが生じない、歩くなど負荷を軽くかけても痛みが出ない様でしたらケアを始めてください。

炎症が鎮まるのは炎症程度にはよりますが軽度でしたら早くて翌日には鎮まっている可能性も高いですので、軽い痛みであっても炎症であれば悪化しますのでそのまま競技を続けることがないようにしてください。

|

ここから、

腸脛靭帯が炎症を起こすに至る柔軟性が低下する背景などについて書いていきます。全ての方がこれらの筋肉による要因ということはありません。これらの内のどれか、又は複数、人によって背景は異なりますのでご自身のお身体と照らし合わせて検証してみてください。(これ以外の要因背景である可能性もありますので断定し過ぎず検討材料としてください)

|

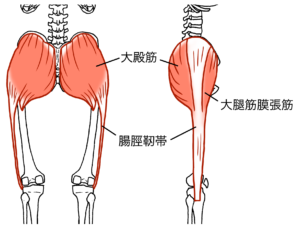

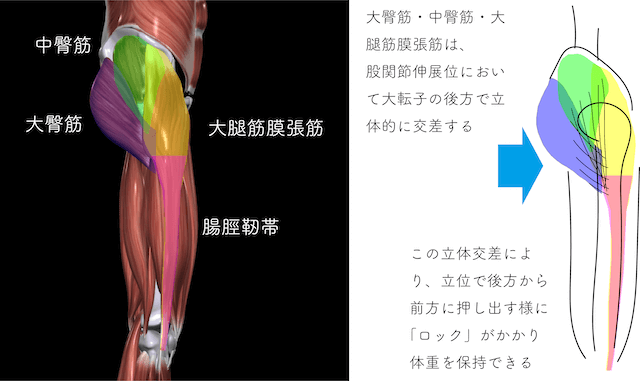

②大臀筋・大腿筋膜張筋・中臀筋

腸脛靭帯に繋がる筋肉でもある大臀筋、大腿筋膜張筋、中臀筋。これらの緊張が亢進し続けていると、炎症が鎮静されても負荷はかかり続けてしまいますので腸脛靭帯は常に柔軟性が不足状態となり痛みが緩和しにくくなります。

これらの筋肉は特に、腸脛靭帯に移行する際に大腿骨の大転子の後方で立体的に交差して立位を補助しています。

こららの筋肉の柔軟性が維持されていれば、この立体交差部分も柔軟に伸縮して体重をかけた際に体重が分散され下肢への負荷を軽減できます。

冒頭にも書いた、オーバーユースだけが要因でない、と書いたのは、これらの筋肉がスポーツ以外の使い方によって硬く柔軟性が低下してしまうと支える力が弱くなり、その状態でスポーツを行うことによってさほど使ってもいないのに負荷がかかり炎症につながることがあるのです。

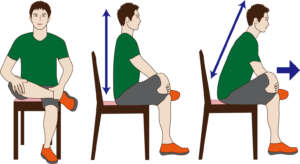

普段の使い方で多い負荷は、長時間の座位です。

長時間の座位は大臀筋は使われず弱化しますし、中臀筋は大腿骨の形状から座る体勢で内旋位に入りやすいために緊張が亢進されやすく、大腿筋膜張筋も同様に緊張が亢進されやすくなります。

お客さまからも、「そんなに(スポーツ)やってないのに・・・」とお聞きすることはよくあります。ですが、書いたように単純なスポーツ時間・量ではないのです^^;

そもそもの身体の状態、柔軟性が元々低下した状態で使えばご自分では「軽く」と思っていたつもりでも身体にとっては「使い過ぎ」となるのです。痛みの出にくい柔軟性が本来10あるべきところを2−3の状態であったら、痛みが発生する0になるまではあっという間です。

スポーツを行う時には、日常生活の使い方との関係性を考えた上で内容や量を調整することはとても重要になります。スポーツ時に制限をしたくないな、と思われるのであれば、日々の使い方を見直す、日頃から柔軟性を維持することは必至になります。

例)大臀筋ストレッチ

③外側広筋

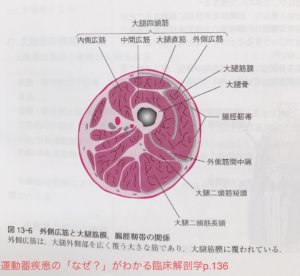

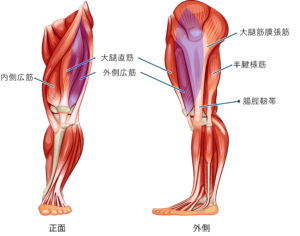

外側広筋はこちら。

大腿骨の外側を覆う大きな筋肉で、大腿骨に付着しており、膝蓋骨に付き、脛骨粗面に付着します。四頭筋と共に大腿筋膜という膜に覆われています。

【引用:運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖p.136】

この大腿筋膜との関係が腸脛靭帯の緊張亢進を引き起こすんですよね。

腸脛靭帯はそもそも、大腿筋膜の外側の最も厚い部分を指します。腸脛靭帯は大腿筋膜と続く膜で、厚い部分を腸脛靭帯と名称しているということですね。

オーバーユースや柔軟性低下状態での負荷により、腸脛靭帯の緊張が亢進すると、繋がる大腿筋膜も当然緊張は亢進しますので、大腿筋膜の内側にある外側広筋の内圧は上昇します。大腿筋膜によって押し潰される感じでしょうか。ですので、腸脛靭帯が亢進していると外側広筋も一緒に緊張は亢進していることが多いです。

外側広筋そのものの緊張だけでなく、その下にある脂肪体自体が炎症していることもあります。

【引用:運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖p.137】

脂肪体は、腸脛靭帯と外側広筋と大腿骨で挟まれる部分に存在する組織です。腸脛靭帯の緊張亢進により内側に圧がかかり、その上に外側広筋の緊張が亢進して内圧が更に高まることにより脂肪体の炎症が起こることがあります。

この炎症は、腸脛靭帯と外側広筋の緊張亢進が治まり柔軟性が復活したら収まっていきますので、腸脛靭帯だけでなく外側広筋の柔軟性を高めることも炎症緩和と再発防止には重要となります。

④ハムストリング・腰部

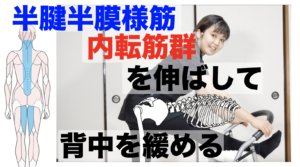

どちらも直接的要因ではありませんが、外側広筋と骨を挟んで反対側に位置する半腱半膜様筋や、大臀筋と縦に連なるハムストリング・脊柱起立筋の柔軟性も下肢への加重を分散するためには欠かせない筋肉となります。

オーバーユースではなく柔軟性低下による炎症の場合、これらの筋肉の弱化・柔軟性低下により引き起こされることも多いです。

また、炎症が起こり痛みが生じた際も、腸脛靭帯の柔軟性を高めるためにはこれらの筋肉も同時に整える必要があります。

どの筋肉がどのくらい緊張が亢進して、どの程度柔軟性を上げる必要があるか、はその時の身体の状態により異なりますが、多かれ少なかれ腸脛靭帯の緊張が亢進した、ということはこれらも緊張は亢進している可能性が高いです。

股関節周囲筋肉は特に、立つだけで加重がかかります。歩けば膝の屈伸運動が入りますので更に緊張は高まりやすいです。ですので、腸脛靭帯が整いきる前に歩くことで炎症の再発は免れません。

⑤内転筋群・骨盤底筋・腹横筋

内反膝の改善については後日、別途投稿します!細かく書いていたら恐ろしい量になりそうですので😅!

これらも④と同様に股関節を支える筋肉です。

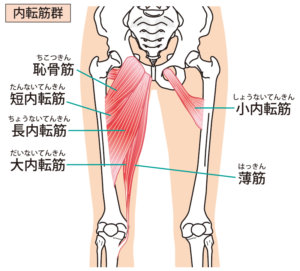

腸脛靭帯の緊張が亢進する要因の一つ、内反膝はこれらの筋肉の弱化により引き起こされます。

内反膝は、足だけの問題ではなく、要因は股関節の不安定さから始まっていることが多いです(足関節の不安定により崩れている場合もあります)

これは膝の問題だけではなく、そもそもは大腿骨が骨盤に引き寄せられなくなった為に大腿骨が広がり、その影響で大腿骨と脛骨との角度がずれてしまうのです。

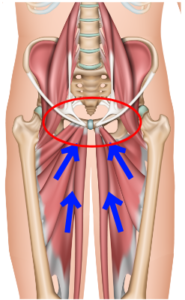

大腿骨を骨盤に引き寄せる力は、内転筋群が主に担っています。下記画像のように、骨盤に引き寄せる働きをしています。

斜めに走っていますので、図の矢印方向に働きます。その働きにより大腿骨は中央に引き寄せられながら上方向、骨盤方向に引き寄せられて大腿骨を内側に引き寄せる動きだけでなく、立位などで骨盤を支える補助もしています。

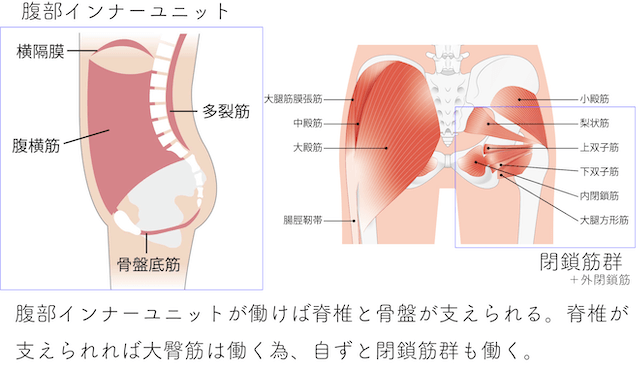

内転筋群は他の筋肉も同様ですが、連鎖して働きます。連鎖する筋肉は腹部のインナーユニットです。

腹部のインナーユニット、腹横筋と骨盤底筋。多裂筋はこの二つの働きと共に、腸腰筋と脊柱起立筋の支えが働いていれば働きますので内転筋群を働かせるためには腹横筋と骨盤底筋の働きが重要となります。

重要、というよりは腹筋群、特に腹横筋と内腹斜筋下部が働かなければ内転筋

は働いたとしても足付け根にある恥骨筋は働かないのでまばらに働く、といった状況になります。

外側広筋の緊張が亢進し、外重心になっていれば他の内転筋群は働いていないといっても良いので恥骨筋だけでも勿論ないのですけども🙄

外側広筋の緊張が亢進したのも、そもそもが内転筋群の弱化による場合もかなりの割合であります。

内転筋群が働いてくれない限り、外重心は継続されますのでどんなに腸脛靭帯を整えても内転筋の弱化を止めて内側の支えを強化しなければ外側広筋の負担はなくならないので歩く度に腸脛靭帯の緊張は亢進し続けます。

これがフォームを変える重要さ、なのです。

炎症が起きたのは、負荷、です。その負荷を根本的に取り除いて再び炎症を起こさせないためには筋肉を均等に使うことなのです。そのためにフォームの改善は必須なのです。

冒頭に書いた通り、そもそもの要因はスポーツでない可能性もあります。長時間座ることにより内転筋群が弱化し、腹部を引き上げる力も弱まり、腹部のインナーユニットが働かず股関節を支える力が弱まった上でスポーツを行い負担を一気にかけてしまった可能性もあります。

これを防ぐには、身体の使い方を変えることです。

まずは、柔軟性を高めることですね。足を開く開脚を例えにすると、あの動きで骨盤を立てたまま骨盤から前方に上半身を倒すことが難しければ内転筋群はかなり硬く伸びににくくなっている証です。その状態で歩く、走る、動くを繰り返したら膝外側に負担がかかって仕方がないです^^;

他には、普段の姿勢、何気なく立つ時、歩く時、全てを変える、です。全ての動作や姿勢で意識をして変えられればいいですが、そもも行かないので取り出しでトレーニングをして弱化した部位を強化するわけです😊

繰り返し腸脛靭帯炎が起こっている方は、こういった股関節周りの筋肉の弱化、普段の姿勢動作でアライメントが崩れていないか、スポーツでアライメントが崩れたまま動作を繰り返していないか、チェックをしてすぐに変えていくことをお勧めします。

⑥足底アーチと足関節

フォームや身体の使い方を変える、というのは結構時間がかかるですよね。しかも、下肢の場合は「使わない」ことができません。立った時点で下肢の筋肉は使われますし、歩くだけで加重が更にかかり負荷がかかります。今すでに崩れている筋バランスで崩れた使い方をしながら変えていくので、変える量が今の使い方の量を超えなければ変わりませんし、同時に弱化した筋肉を強化する必要もありますから根気は必要です🤔

難しい点としてもう一点。下肢で厄介なのは、今まで挙げてきた筋肉は股関節周りの筋肉ですが、股関節周りの筋肉の筋バランスが崩れていれば当然ながら足全体の筋肉バランスも崩れます。特に、足部の筋肉バランスは股関節周りの筋バランスに大きく左右されます。

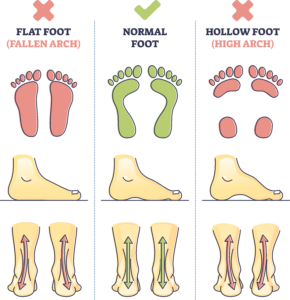

股関節周りが崩れていれば、足関節の内外のバランスの崩れが起きている可能性もありますし、足底アーチの崩れも起こる可能性がかなり高いです。

下肢の使い方を変える際には、筋バランスを整える(強化する、使えるようにする、柔軟性を高める、など全てを含む)際には足部の崩れも同時に対策を練る必要があります。足部に崩れがあると、立った瞬間に、足部の崩れによって下肢の筋肉の使い方が左右されてしまいますからいくら弱化を強化しても着地部位が崩れたままでは使い方を変えることは難しくなってきます。

足部については、今まで怪我などにより靭帯などを痛めたことがなく、崩れが明らかに筋肉の使い方による崩れであれば足底に適したインソールを入れることで足部の崩れに対処することができます。靭帯を痛めて後遺症として足関節の緩さなどがあればサポーターを使い安定を高めると良いですね。

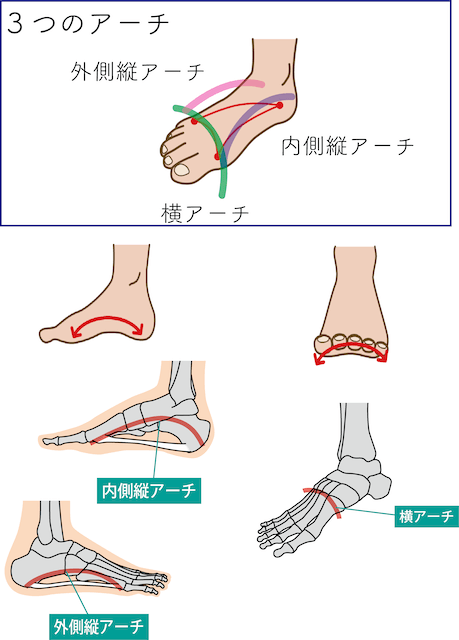

インソールについては細かくここから書くと膨大になりますので書きませんが、上記の画像を見て頂き、どれに近いのか見比べてみてください。その上で、横と縦のアーチの崩れを見てみてください。

アーチは3つあり、縦アーチは気にされる方も多いかもしれませんが、横アーチの崩れを気にされる方は少ないように思います。靴のサイズで、以前は横幅が通常サイズだったのが、最近3Eや4Eなど幅広の靴の方が履きやすいと感じている方(外反母趾など除く)は横アーチの崩れがある可能性が高いです。横アーチが崩れると、足部に体重をかけると足の甲が横に広がるので幅広の靴でないとキツく感じるのですよね。これも筋力の弱化の一つですね。

まとめ

炎症、と一言で言ってもその対処も対策も個々の身体で異なります。ですが、負担がかかり炎症が起きた、ことには変わりはありませんのでその負担をいかに除いて腸脛靭帯の柔軟性を高めることができるか、が痛みを取るためにも、再び炎症を起こさないためにも重要となります。

炎症自体は治れば、後は如何に崩れたバランスを整えて、使い方を変えていくか、です。炎症が治まった後はもう“待つ”必要はありませんので安静にするのではなく、筋バランスを見極めて弱化した筋肉を強化し、緊張が亢進している筋肉は負担を軽くし使い過ぎないようにし、姿勢・動作全てで使い方を積極的に変えていってください😊

一度癖になると再発しやすい部位なので、焦らず、じっくり、長い目を見て改善を目指して行ってください✨

色々試しているけれど炎症を繰り返している方はぜひ一度ご来院ください。全身をみながら筋バランスを一度しっかり評価することをお勧めします。

その上で、緊張が高い部分は、周りの筋や筋膜を調整しながら下げてくこと、弱化した筋肉も柔軟性が低下していますので復活させて使いやすくしていきます。セルフケアでうまく行かない、ということは何かが違うか、視点が違うか、足りていないか、うまく行かない要因が必ずあります。

それを解決に向けて一緒に調べて整えていきましょう!😆